目次

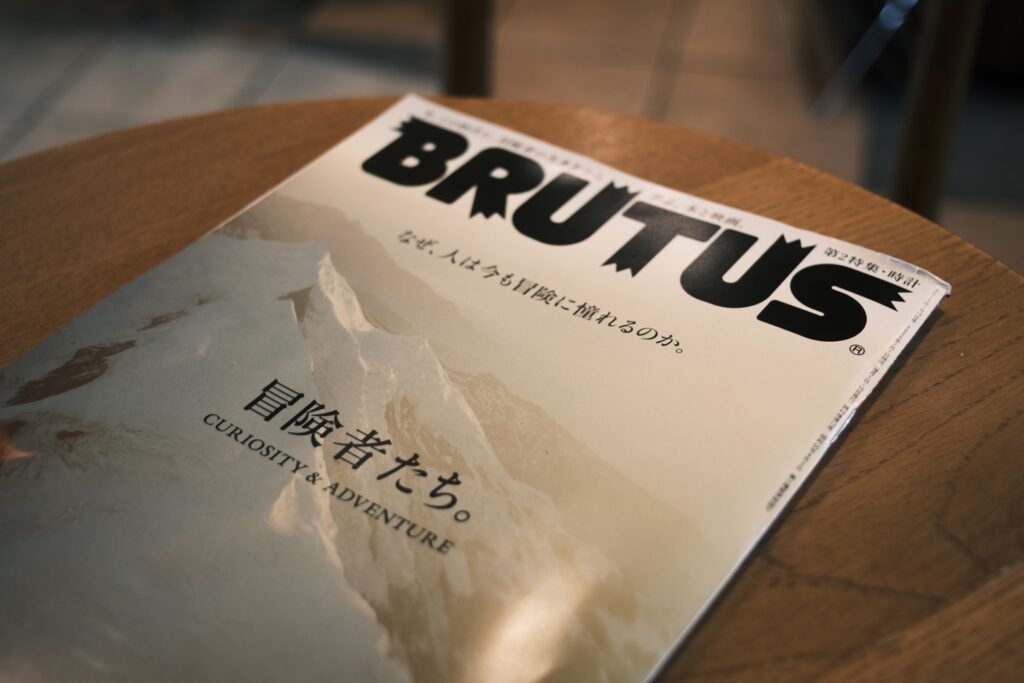

1.『BRUTUS』「冒険者たち。」は迷える人々の地図となる一冊!

「冒険、すなわち「線路を外れる」こと。」

雑誌の冒頭にあった写真家・石川直樹氏の言葉は、安定的な生活に幸せを感じながらも、どこか自分の生き方に疑問を抱いている私の心は一瞬で引き込まれた。

今回は、『BRUTUS』の2025年7月15日号「冒険者たち。」から得た教訓と感想をお伝えしたい。

「自分らしい生き方を模索している」「失いかけた冒険者精神を思い出したい」という方々に

ぜひ読んでいただきたい。(※以下、一部引用によるネタバレを含む。)

2.『BRUTUS』「冒険者たち。」の概要

『BRUTUS』「冒険者たち。」は、テクノロジーが進化し、どこにいても情報が手に入る時代で、地図にない道を探し、自らの感覚を信じて一歩を踏み出す。そんな“冒険”を生きる人々の姿を追った特集である。

3.「冒険者たち。」から得た教訓

(1)冒険、すなわち「線路を外れる」こと。(石川 直樹氏)

冒頭にも紹介したが、写真家・石川直樹氏が「冒険とは?」という問いに対して回答したこの言葉は、私の胸を深く突き刺した。

これまでは、良い大学を卒業し、大手企業で働くことが幸せな人生に繋がると考え、このレールから外れないように生きてきた。

無事に「大手企業サラリーマン線」という電車に乗り込み、日々必死に仕事に取り組んできたが、成果を上げても、昇給をしてもどこか心が満たされることはなかった。

理想が高い、求めすぎと言われてしまえばその通りかもしれないが、これまでずっと違和感を抱えてきたのが現実である。そんな私にヒントをくれたのが、この言葉だった。

私が求めていたのは、「冒険」だったのだ。私は中学生の頃からレールに乗ることが目的となり、自分の意志で人生と向き合えていなかった。小学校卒業と同時にランドセルの中に置いてきた「冒険」の2文字を思い出すきっかけをくれた石川氏に感謝したい。

(2)死んだように生きるくらいなら、生きるために死をも受け入れる。(石川 直樹氏)

この言葉は、大いなる矛盾を孕み、とことん本質的である。

この雑誌で紹介されている冒険者の共通点は、「社会的に名誉なことであるかどうかは関係なく、生を感じるために挑戦する」ことだった。たとえその挑戦が、世間からは「命懸けでそれが達成できたとして何になるんだ」と思われるようなことであっても気にしないのである。

今の私は死んだように生きている状態であり、色々な感情・願望にフタをしながら無難な日々を過ごしている。自分に折り合いをつけて生きることは、大人になる過程で皆が通る道かもしれないが、この生き方をしている限り、私の死に際は達成感より後悔が多くなることは容易に想像がつく。

「生きるために死をも受け入れる」と言い切れるような悔いなき人生を送るために、自身がフタをしてきた感情・願望を少しずつ棚卸しし、実行に移していこうと思う。

(3)厳しい海に暮らす人は高度なスキルを身につけるが、穏やかな海に暮らす人はほとんどスキルを持たない。(八幡 暁氏)

八幡暁氏のこの言葉は、一見すると「厳しい環境に身を置け」というメッセージだと感じるが、八幡氏は続けて「どの暮らしが優れているということではなく、皆がそこで幸せに生きている」と述べている。

私はこの言葉から、「どの環境を選ぶかは重要だが、どのように幸せを感じるかは自分次第で変わる」ということを改めて学んだ。どこか幸せを享受できていない私は、日常の捉え方=視点を変える必要があると痛感した。

また、八幡氏はじめこの雑誌で紹介されている冒険者たちは皆、「足るを知る」を大切にしているという印象を受けた。

欲しいものはスマホ一つでほとんど全て購入できる現代において、あえて不自由な環境に身を置き、その環境に自力で適応し、必要最低限の物事一つ一つを大切にする幸せを味わう。

毎日PCと向き合う日々で忘れていた「幸せの基本」を再認識することができた。

(4)自分の意志で行動し、経験から学ぶ(荻田 泰永氏)

荻田泰永氏は、「北極冒険家兼書店店主」という不思議な肩書きの持ち主で、「冒険も読書も”主体性”を問われる行為という意味で根っこは同じ」と説いていたのが印象的だ。

一見すると読書は受動的な行為かと思うが、文章から自分でヒントを吸収し、自分なりの答えを出す行為と考えると、たしかに主体性が問われる行為だ。

現代社会において、これまで以上に“主体性”を意識的に大切にする必要性は高まっていると私は考える。一昔前までは、iPhoneはおろかカーナビすらない世界で、自分で行き先を決め、道筋を調べて、遠回りもしながら目的地に辿り着くことが当たり前だった。この当たり前のプロセスには主体性が必須で、様々なことを経験し学びを得ていたのだと思う。

一方、現代は必要な情報はすぐに入手でき、どこへ行くにもナビを見ればすぐに行き方が分かる。

主体性を持ち合わせなくても最短距離で正解に辿りつくことができ、学びを得る過程が省略された。

ヒトは効率性・合理性を追求し獲得した結果として、生物としての主体性が薄れていったのである。

主体性に関する整理が長くなってしまったが、人生を彩るのは、おそらく自分の意志で行動した過程にある小さな遠回り=経験であり、私が日常に幸せを見出せない一因は「主体性の欠如」もあるのではないかと気付かされた。

社会のものさしで行動するのではなく、冒険者たちのように、自分の意志で行動することを大切に、経験から学びを得る過程に幸せを感じられる人を目指そうと思う。

5.まとめ

ここまで、『BRUTUS』「冒険者たち。」から得た教訓と感想をお伝えしてきた。

拙い紹介ではあるが、「自分らしい生き方を模索している」「失いかけた冒険者精神を思い出したい」と感じている方々にとって、間違いなく地図となる一冊なので、この記事をきっかけに手に取っていただけたら幸いである。

#合わせて読みたい

この記事を読んでプチ冒険をしたいと思った方は、こちらもぜひご覧ください。